Luc 22,7 ... 23,56

La Passion du Christ selon Marie

par Pierre Perrier, académicien

L’évangéliste Luc n’est que « le secrétaire » du récit de la Passion. Son texte est une composition orale caractéristique dans laquelle est recueilli et « ordré » le témoignage, ô combien émouvant, de Marie.

Marie, cette incomparable « Mère de mémoire » qui en fut le collecteur-compositeur et qui enseigna aux disciples de Jésus le grand art de composer des textes oraux en mode mésopotamien.

Il serait fastidieux de commenter les lectures de la Semaine Sainte comme nous l’avons fait pour les différents textes que l’Église a proposés, dimanche après dimanche, à notre méditation. Cette séquence est en effet beaucoup trop riche de sens et beaucoup trop fournie en détails significatifs pour s’accommoder de la taille réduite que nous avons pris pour règle de donner à nos commentaires. Nous préférons donc profiter de cette solennité de Pâques pour fournir au lecteur quelques informations relatives à la singularité de ce récit.

À analyser la parfaite composition de ce texte (qui est très fidèle aux procédés de la culture orale) deux certitudes s’imposent avec évidence.

Le plus ancien des quatre récits de la Passion

La première de ces certitudes, c’est qu’il s’agit du plus ancien des quatre récits de la Passion. Il constitue en effet un collier[1] très caractéristique dont la composition se déploie selon un « ordrage » parfait ; propre à lui conférer une grande homogénéité formelle. Il ne laisse apparaître ni ajouts tardifs, ni amputations ultérieures ; et surtout il ne fait aux trois autres récits de la Passion aucune allusion qui trahirait une composition plus tardive.

Un témoignage de femme

La deuxième certitude importante c’est que le texte dont Luc n’a été que le transmetteur a été composé à partir du témoignage d’une femme ; et d’une femme qui ne peut être que la Vierge Marie. C’est ce que semble indiquer l’ambiance très particulière dans laquelle baigne un récit qui d’ailleurs, outre sa sensibilité, frappe par la souplesse de sa composition et de son rythme. Il est empreint d’une discrétion et d’une retenue qui semblent faites pour inviter le lecteur à la compassion. Celle-ci se fait particulièrement sentir par le choix de certains mots araméens qui, dans un monde de culture orale, ne sauraient être prononcés que par des femmes et qui détonneraient dans la bouche d’un homme ; surtout dans la société patriarcale de l’époque. Un homme en effet n’hésitera pas à rapporter tous les détails du supplice ; mais il éprouvera toujours quelque honte à laisser deviner ses émotions et son empathie. Cela serait interprété comme un aveu de faiblesse. Une femme au contraire ne songera pas à retenir ses larmes et elle laissera libre cours à sa douleur. Et surtout, sa pudeur et sa sensibilité la retiendront de parler trop crûment des clous qui pénètrent la chair, des coups de fouet qui la meurtrissent et du sang qui en jailli ; comme cela est décrit sans précaution dans les trois autres évangiles.

Parcours de remémoration

Que le texte de Luc soit le témoignage de Marie, c’est ce qu’indique également la succession des perles. Au nombre de 24, elles correspondent en effet à l’écoulement des heures et ainsi elles permettent de suivre Marie pas à pas ; Marie qui d’ailleurs, dès après la mise au tombeau de son Fils, se livrera à des « parcours de remémoration », comparables à nos reconstitutions judiciaires.

Cette pratique lui permettra de fixer le souvenir des évènements sans risquer de laisser dans l’ombre un moment ou un autre de cette tragique journée. Les 24 perles qui composent le collier correspondent aux 24 heures du Vendredi Saint et elles fournissent au récit une trame extrêmement solide.

On remarque d’ailleurs un indice précis qui désigne la Sainte Vierge comme étant le véritable auteur du récitatif. Ce compte rendu est très précis lorsqu’il s’agit des douze heures du jour ; celles qui correspondent à la Passion et pendant lesquelles Marie a été le témoin direct du supplice de son Fils. Mais pour les évènements de la nuit au contraire, les notations chronologiques sont beaucoup plus approximatives ; et c’est là le signe évident que la Mère du Seigneur n’en a eu connaissance que par l’intermédiaire des disciples ; et particulièrement par Jean. C’est seulement par leur rapport qu’elle a appris ce qu’il s’était passé chez le grand-prêtre et dans le palais d’Hérode ; et elle n’a pas pu dire à quel moment précis les choses avaient eu lieu.

L’houtama : un gage de véracité

Que le récit de Luc soit composé à partir de témoignages féminins, c’est ce que confirme à la fin du récitatif (Luc 23,55-56), la présence de ce que l’on appelle un « houtama ». Il s’agit d’une de ces formules traditionnelles dont les compositeurs oraux se servaient comme d’un sceau pour indiquer leur identité et se porter garants de la véracité des faits qu’ils avaient cristallisés dans des « perles » et réunis dans des colliers soigneusement « ordrés ».

Ici l’ « houtama » consiste en la mention des saintes femmes qui viennent au tombeau avec Joseph d’Arimathie. C’est une manière d’indiquer qu’elles ont elles-mêmes rapporté à Marie les épisodes dont elles ont été les témoins directs.

Forts de ces éléments que nous avons à cœur de vous transmettre, nous vous renvoyons aux versets de cet évangile proposés par l’AELF.

Annoncer la Bonne Nouvelle... nous concerne tous

Invitez vos proches à découvrir ce contenu en leur communiquant l'adresse de cette page (copier l'adresse) ou directement grâce à ces liens pour WhatsApp , Facebook , X (Twitter) , LinkedIn et sinon par email. Nous comptons sur vous.

Pierre PerrierRevecez Etphata par email

grâce à notre lettre :

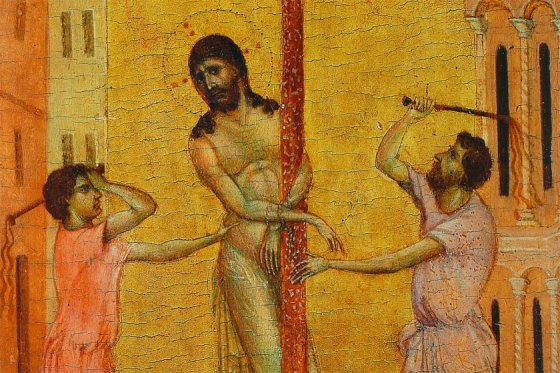

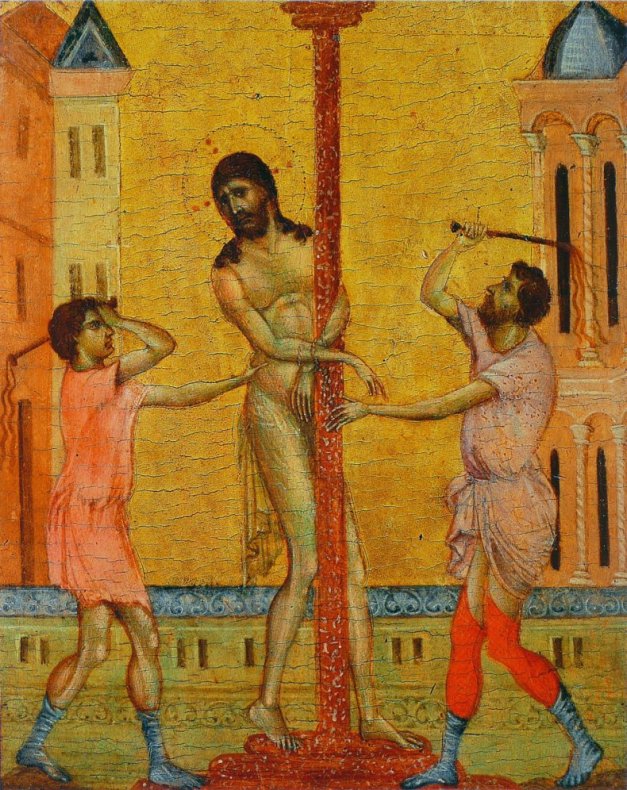

La Flagellation du Christ

Cimabue - circa 1280

The Frick Collection, New York

Pour réagir ou partager cette page, retrouvez-la sur votre écran :

URL courte : https://etphata.org/128

Accueillir l'Évangile de ce Dimanche :

Matthieu 5,1-12 - Bienheureux les pauvres ! - Évangile du dimanche 1er février

"Heureux les pauvres, ... heureux ceux qui souffrent" ... Ce sont là des affirmations pour le moins paradoxales, presque des oxymores. Elles ont dû en dérouter plus d’un en Israël et c’est pourtant par de tels propos que Jésus commence une catéchèse avec laquelle Il entend toucher aussi bien les élites que les foules. Lire la suite >>

Évangiles avant et après Luc 22,7 ... 23,56 :

Marie Mère de l'Église

Et moi j'ai vu et je rends témoignage

Un argumentaire raisonné pour un nouveau regard sur l’histoire de l’Église et des évangiles. Ce livre vient à la suite de Marie Mère de Mémoire et propose nombre de références rendant justice à la qualité des textes canoniques dans la langue de Jésus et mettant en évidence l’organisation de l’Église mise en place par Jésus ainsi que le rôle discret mais essentiel de Marie. Lire la suite >>

Église des origines

Les bonnes nouvelles du Vatican

Nous sommes heureux de vous annoncer deux bonnes nouvelles concernant la recherche sur l’Église des origines. D’une part, la sortie par les presses du Vatican des actes du colloque organisé en 2021 sur le thème de l’histoire des premiers siècles de l’Église. Colloque auquel, comme vous le savez, nous avions largement contribué. D’autre part, dans une lettre publiée ce 21 novembre 2024, ... Lire la suite >>

Un message, un commentaire ?

Pour participer à la vie du site etphata.org :

- Vous avez déjà un compte utilisateur : Se connecter.

- Vous êtes nouveau sur le site : S'inscrire.